카테고리 없음

[마니아]아름다움, 羊은 클수록 아름답다.

그대로 그렇게

2009. 4. 18. 15:21

[마니아]아름다움, 羊은 클수록 아름답다.

아시아경제 | 김준형 | 입력 2009.04.18 13:55

꽃이 피어나는 따뜻한 봄이다.

프랑스의 화가인 클로드 로랭의 '파리스의 심판'에서 볼 수 있는 목가적인 여유속에 푹 빠져들고 싶은 계절이다. 인간과 신, 자연이 조화를 이룬 풍경 속에서는 현실에서 느낄 수 없는 평온이 가득채워져 있다. 특히 파리스가 돌보는 양들은 어떤 외부의 위험에서도 벗어난 것처럼 한가로움을 즐기는 중이다.

이렇게 서양의 그림에서는 평화의 상징인 양이 과거 동양에서는 미의 기준으로 여겨진 적이 있다.

프랑스의 화가인 클로드 로랭의 '파리스의 심판'에서 볼 수 있는 목가적인 여유속에 푹 빠져들고 싶은 계절이다. 인간과 신, 자연이 조화를 이룬 풍경 속에서는 현실에서 느낄 수 없는 평온이 가득채워져 있다. 특히 파리스가 돌보는 양들은 어떤 외부의 위험에서도 벗어난 것처럼 한가로움을 즐기는 중이다.

이렇게 서양의 그림에서는 평화의 상징인 양이 과거 동양에서는 미의 기준으로 여겨진 적이 있다.

![]()

![]()

중국 후한시대의 유학자 허신이 한자의 모양·뜻·음을 해설한 저서인 '설문해자'를 보면 '미(美)'는 맛있음으로 양(羊)과 크기에 따르고 양은 여섯가지 짐승 중에 주로 고기를 준다"고 돼있다. 즉 큰 양이 고기가 많아 맛있고 그래서 아름답다는 해석이다. 맛있음이 아름다움과 연결되는 것이다. 반면 미는 양의 형태나 양머리 장식의 관을 쓴 사람을 표현한 것이라는 추측도 나왔다. 중국 서북부 지방 민족의 무격·추장들이 양머리 토템을 사용하는 데서 이런 의견이 나온 것이다. 미(味)각이나 권력이 아름다움으로 표현되는 것이 현재와 상당히 다른 측면이다.

![]()

아름다움이라는 표현이 현재와 상당히 다른 의미로 사용된 것은 서양도 마찬가지였다. 고대 그리스에서는 '아름다움'이라는 말이 감각적인 대상에만 한정되는 것이 아니라 법률·도덕·기술·과학 등 어느 부문에서든 우리에게 즐거움을 안겨주고 그 탁월함에 감탄하게 하는 많은 것들의 특성이었다. 감각적인 아름다움이나 윤리적 아름다움 등의 구분이 없었던 것이다.

그리스의 철학자 플라톤도 진·선·미를 이야기해 각자를 구별한 것같지만 그가 말한 세가지는 하나로서 여전히 그리스의 전통에서 벗어나지 못했다는 주장도 제기된다.

하지만 이렇게 광범위한 미를 말하면서도 현재와 같은 미에 대한 언급이 없었던 것은 아니다.

그리스의 철학자 플라톤도 진·선·미를 이야기해 각자를 구별한 것같지만 그가 말한 세가지는 하나로서 여전히 그리스의 전통에서 벗어나지 못했다는 주장도 제기된다.

하지만 이렇게 광범위한 미를 말하면서도 현재와 같은 미에 대한 언급이 없었던 것은 아니다.

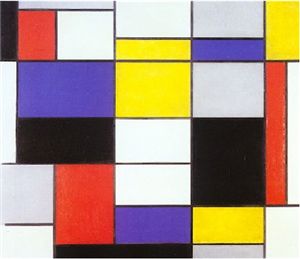

![]()

우리에게는 수학자로 더 유명하지만 피타고라스는 철학에도 깊은 영향을 남겼다. 피타고라스 학파는 질서와 비례는 아름답고 적합한 것으로 여겼고 수로 인해 모든 사물은 아름답게 보인다고 말한 것으로 전해져 왔다. 미의 본질이 수에 입각한 비례와 조화 등 대상의 객관적이고 합리적인 성질에 근거한다는 설명이다.

이런 사고는 플라톤에게도 이어졌다. 플라톤은 그의 대화편 '필레보스'에서 비례의 유지는 아름답고 비례가 결핍됐다면 추하다고 썼다. 그의 제자이자 중세 철학에 큰 영향을 끼친 아리스토텔레스 역시 미의 본질은 질서에 있다는 견해를 피력했다. 신학자인 아우구스티누스도 아름다움이 우리를 즐겁게 하고 아름다움에서는 형상이, 형상에는 비례가 , 비례에서는 수가 즐거움을 준다는 주장을 펼쳤다.

이런 사고는 플라톤에게도 이어졌다. 플라톤은 그의 대화편 '필레보스'에서 비례의 유지는 아름답고 비례가 결핍됐다면 추하다고 썼다. 그의 제자이자 중세 철학에 큰 영향을 끼친 아리스토텔레스 역시 미의 본질은 질서에 있다는 견해를 피력했다. 신학자인 아우구스티누스도 아름다움이 우리를 즐겁게 하고 아름다움에서는 형상이, 형상에는 비례가 , 비례에서는 수가 즐거움을 준다는 주장을 펼쳤다.

![]()

이렇게 미의 본질이 비례라는 전통적 사고 방식은 차츰 수정의 요구을 받게 됐다. 비례가 존재할 수 없는 단순한 사물인 별이나 빛·태양 등도 아름다울 수 있기 때문이다. 이에 따라 '신학대전'으로 유명한 스콜라 철학자인 토마스 아퀴나스는 아름다움의 세가지 조건을 말하면서 완전성, 적합한 비례 또는 조화, 밝음을 들었다. 비례의 아름다움은 비례를 비춰주는 영혼에서 온다는 사고 방식의 일환이다.

![]()

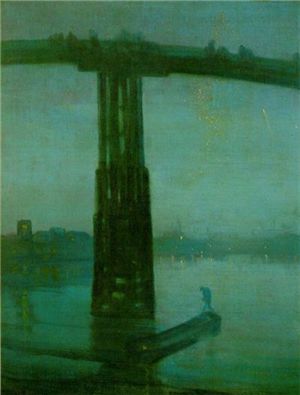

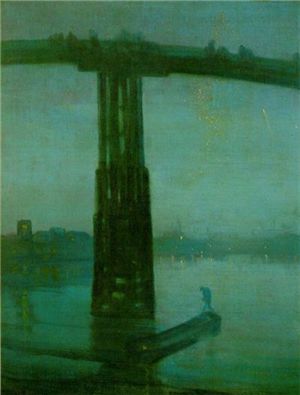

이렇게 서양에서의 전통적인 미에 대한 논의가 비례나 조화 등 대상이 가지고 있는 성질에 의존했다면 근대의 아름다움에 대한 논의는 대상이 가지고 있는 성질이 아닌 대상이 감상자에게 주는 즐거움 등을 중심으로 펼쳐졌다.

아름다움이 대상에게 있는 객관주의적 미론에서 아름다움이 대상과 감상자의 관계 속에서 발생하는 어떤 관계적 감정인 주관주의적 미론으로 차츰 변화하게 된 것이다.

우리에게는 보수주의의 원조로 잘 알려진 영국의 정치인이자 철학자인 에드먼드 버크는 비례라는 기준에서도 볼 때 셀 수 없이 다양한 비례를 가지고 때로는 서로 반대되는 비례들을 지닌 새들이 있지만 많은 새들은 아름답다고 주장하며 객관적인 미에 대해 의문을 제기했다.

또한 비례라는 성질은 단순히 감각적으로 인식이 가능한 것이 아니라 인간이 가지고 있는 이성에 의해 지각이 가능한 것이기 때문에 미의 대상성에 대해서 반박을 하는 철학자도 나왔다.

아름다움이 대상에게 있는 객관주의적 미론에서 아름다움이 대상과 감상자의 관계 속에서 발생하는 어떤 관계적 감정인 주관주의적 미론으로 차츰 변화하게 된 것이다.

우리에게는 보수주의의 원조로 잘 알려진 영국의 정치인이자 철학자인 에드먼드 버크는 비례라는 기준에서도 볼 때 셀 수 없이 다양한 비례를 가지고 때로는 서로 반대되는 비례들을 지닌 새들이 있지만 많은 새들은 아름답다고 주장하며 객관적인 미에 대해 의문을 제기했다.

또한 비례라는 성질은 단순히 감각적으로 인식이 가능한 것이 아니라 인간이 가지고 있는 이성에 의해 지각이 가능한 것이기 때문에 미의 대상성에 대해서 반박을 하는 철학자도 나왔다.

![]()

미의 객관성에 대한 반론은 결국 아름다움은 사람에게 즐거움을 가져다 주는 것이라는 주장으로 귀결됐고 대상에서 즐거움을 느끼기 위해서 감상자에게 어떤 태도가 필요하냐는 논의로 변화하게 됐다. 즉 '미적 태도론'이라는 미의 현대적 논의가 계승할 수 있는 바탕이 마련된 것이다.

이에 따라 독일의 철학자 칸트는 '무관심적'이라는 개념을 영국의 철학자인 샤프츠버리로부터 이어받아 미를 감상하기 위해서는 어떤 동기나 이익을 마음에 두지 않고 미를 감상해야 된다는 주장을 펼쳤다. 벌로프같은 철학자는 심적 거리론을 주장하면서 대상에게서 어느 정도 심적 거리를 두는 것이 아름다움을 인식할 수 있는 전제라고 주장했다.

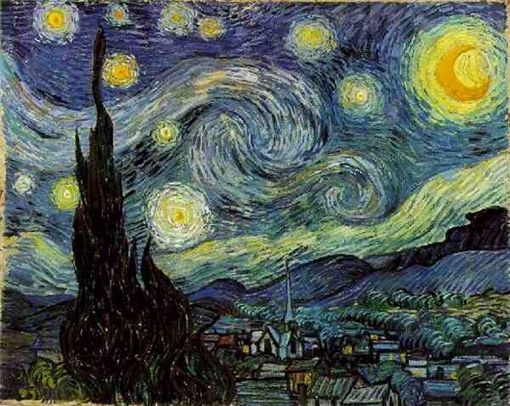

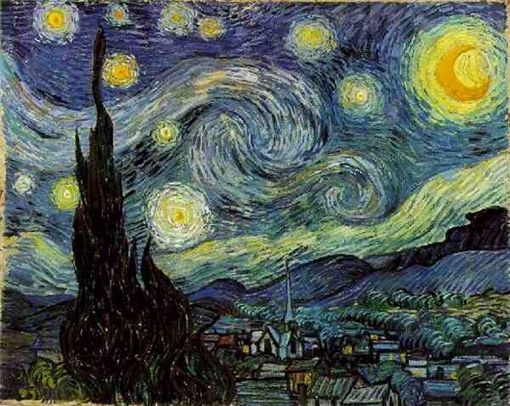

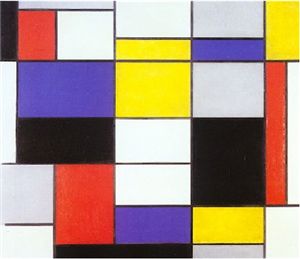

한편 현재에 와서는 더이상 '아름다움'은 논의의 중심이 '미적 경험'과 '예술'로 넘어가면서 미적 가치의 일부분에 지나지 않게 됐다. 때문에 기존 예술 개념에 충격을 주는 뒤샹의 레디메이드 작품이나 잭슨 폴록의 어린아이 낙서같이 난잡한 추상표현주의 회화 등 아름답다고 하기 힘든 예술도 가치 있는 것으로 인정받고 있다.

김준형 기자 raintree@asiae.co.kr

< ⓒ아시아 대표 석간 '아시아경제' (www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지 >

이에 따라 독일의 철학자 칸트는 '무관심적'이라는 개념을 영국의 철학자인 샤프츠버리로부터 이어받아 미를 감상하기 위해서는 어떤 동기나 이익을 마음에 두지 않고 미를 감상해야 된다는 주장을 펼쳤다. 벌로프같은 철학자는 심적 거리론을 주장하면서 대상에게서 어느 정도 심적 거리를 두는 것이 아름다움을 인식할 수 있는 전제라고 주장했다.

한편 현재에 와서는 더이상 '아름다움'은 논의의 중심이 '미적 경험'과 '예술'로 넘어가면서 미적 가치의 일부분에 지나지 않게 됐다. 때문에 기존 예술 개념에 충격을 주는 뒤샹의 레디메이드 작품이나 잭슨 폴록의 어린아이 낙서같이 난잡한 추상표현주의 회화 등 아름답다고 하기 힘든 예술도 가치 있는 것으로 인정받고 있다.

김준형 기자 raintree@asiae.co.kr

< ⓒ아시아 대표 석간 '아시아경제' (www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지 >

아시아경제 | 김준형 | 입력 2009.04.18 13:55

꽃이 피어나는 따뜻한 봄이다.

프랑스의 화가인 클로드 로랭의 '파리스의 심판'에서 볼 수 있는 목가적인 여유속에 푹 빠져들고 싶은 계절이다. 인간과 신, 자연이 조화를 이룬 풍경 속에서는 현실에서 느낄 수 없는 평온이 가득채워져 있다. 특히 파리스가 돌보는 양들은 어떤 외부의 위험에서도 벗어난 것처럼 한가로움을 즐기는 중이다.

이렇게 서양의 그림에서는 평화의 상징인 양이 과거 동양에서는 미의 기준으로 여겨진 적이 있다.

중국 후한시대의 유학자 허신이 한자의 모양·뜻·음을 해설한 저서인 '설문해자'를 보면 '미(美)'는 맛있음으로 양(羊)과 크기에 따르고 양은 여섯가지 짐승 중에 주로 고기를 준다"고 돼있다. 즉 큰 양이 고기가 많아 맛있고 그래서 아름답다는 해석이다. 맛있음이 아름다움과 연결되는 것이다. 반면 미는 양의 형태나 양머리 장식의 관을 쓴 사람을 표현한 것이라는 추측도 나왔다. 중국 서북부 지방 민족의 무격·추장들이 양머리 토템을 사용하는 데서 이런 의견이 나온 것이다. 미(味)각이나 권력이 아름다움으로 표현되는 것이 현재와 상당히 다른 측면이다.

아름다움이라는 표현이 현재와 상당히 다른 의미로 사용된 것은 서양도 마찬가지였다. 고대 그리스에서는 '아름다움'이라는 말이 감각적인 대상에만 한정되는 것이 아니라 법률·도덕·기술·과학 등 어느 부문에서든 우리에게 즐거움을 안겨주고 그 탁월함에 감탄하게 하는 많은 것들의 특성이었다. 감각적인 아름다움이나 윤리적 아름다움 등의 구분이 없었던 것이다.

그리스의 철학자 플라톤도 진·선·미를 이야기해 각자를 구별한 것같지만 그가 말한 세가지는 하나로서 여전히 그리스의 전통에서 벗어나지 못했다는 주장도 제기된다.

하지만 이렇게 광범위한 미를 말하면서도 현재와 같은 미에 대한 언급이 없었던 것은 아니다.

우리에게는 수학자로 더 유명하지만 피타고라스는 철학에도 깊은 영향을 남겼다. 피타고라스 학파는 질서와 비례는 아름답고 적합한 것으로 여겼고 수로 인해 모든 사물은 아름답게 보인다고 말한 것으로 전해져 왔다. 미의 본질이 수에 입각한 비례와 조화 등 대상의 객관적이고 합리적인 성질에 근거한다는 설명이다.

이런 사고는 플라톤에게도 이어졌다. 플라톤은 그의 대화편 '필레보스'에서 비례의 유지는 아름답고 비례가 결핍됐다면 추하다고 썼다. 그의 제자이자 중세 철학에 큰 영향을 끼친 아리스토텔레스 역시 미의 본질은 질서에 있다는 견해를 피력했다. 신학자인 아우구스티누스도 아름다움이 우리를 즐겁게 하고 아름다움에서는 형상이, 형상에는 비례가 , 비례에서는 수가 즐거움을 준다는 주장을 펼쳤다.

이렇게 미의 본질이 비례라는 전통적 사고 방식은 차츰 수정의 요구을 받게 됐다. 비례가 존재할 수 없는 단순한 사물인 별이나 빛·태양 등도 아름다울 수 있기 때문이다. 이에 따라 '신학대전'으로 유명한 스콜라 철학자인 토마스 아퀴나스는 아름다움의 세가지 조건을 말하면서 완전성, 적합한 비례 또는 조화, 밝음을 들었다. 비례의 아름다움은 비례를 비춰주는 영혼에서 온다는 사고 방식의 일환이다.

이렇게 서양에서의 전통적인 미에 대한 논의가 비례나 조화 등 대상이 가지고 있는 성질에 의존했다면 근대의 아름다움에 대한 논의는 대상이 가지고 있는 성질이 아닌 대상이 감상자에게 주는 즐거움 등을 중심으로 펼쳐졌다.

아름다움이 대상에게 있는 객관주의적 미론에서 아름다움이 대상과 감상자의 관계 속에서 발생하는 어떤 관계적 감정인 주관주의적 미론으로 차츰 변화하게 된 것이다.

우리에게는 보수주의의 원조로 잘 알려진 영국의 정치인이자 철학자인 에드먼드 버크는 비례라는 기준에서도 볼 때 셀 수 없이 다양한 비례를 가지고 때로는 서로 반대되는 비례들을 지닌 새들이 있지만 많은 새들은 아름답다고 주장하며 객관적인 미에 대해 의문을 제기했다.

또한 비례라는 성질은 단순히 감각적으로 인식이 가능한 것이 아니라 인간이 가지고 있는 이성에 의해 지각이 가능한 것이기 때문에 미의 대상성에 대해서 반박을 하는 철학자도 나왔다.

미의 객관성에 대한 반론은 결국 아름다움은 사람에게 즐거움을 가져다 주는 것이라는 주장으로 귀결됐고 대상에서 즐거움을 느끼기 위해서 감상자에게 어떤 태도가 필요하냐는 논의로 변화하게 됐다. 즉 '미적 태도론'이라는 미의 현대적 논의가 계승할 수 있는 바탕이 마련된 것이다.

이에 따라 독일의 철학자 칸트는 '무관심적'이라는 개념을 영국의 철학자인 샤프츠버리로부터 이어받아 미를 감상하기 위해서는 어떤 동기나 이익을 마음에 두지 않고 미를 감상해야 된다는 주장을 펼쳤다. 벌로프같은 철학자는 심적 거리론을 주장하면서 대상에게서 어느 정도 심적 거리를 두는 것이 아름다움을 인식할 수 있는 전제라고 주장했다.

한편 현재에 와서는 더이상 '아름다움'은 논의의 중심이 '미적 경험'과 '예술'로 넘어가면서 미적 가치의 일부분에 지나지 않게 됐다. 때문에 기존 예술 개념에 충격을 주는 뒤샹의 레디메이드 작품이나 잭슨 폴록의 어린아이 낙서같이 난잡한 추상표현주의 회화 등 아름답다고 하기 힘든 예술도 가치 있는 것으로 인정받고 있다.

김준형 기자 raintree@asiae.co.kr

< ⓒ아시아 대표 석간 '아시아경제' (www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지 >

프랑스의 화가인 클로드 로랭의 '파리스의 심판'에서 볼 수 있는 목가적인 여유속에 푹 빠져들고 싶은 계절이다. 인간과 신, 자연이 조화를 이룬 풍경 속에서는 현실에서 느낄 수 없는 평온이 가득채워져 있다. 특히 파리스가 돌보는 양들은 어떤 외부의 위험에서도 벗어난 것처럼 한가로움을 즐기는 중이다.

이렇게 서양의 그림에서는 평화의 상징인 양이 과거 동양에서는 미의 기준으로 여겨진 적이 있다.

![]()

![]()

![]()

그리스의 철학자 플라톤도 진·선·미를 이야기해 각자를 구별한 것같지만 그가 말한 세가지는 하나로서 여전히 그리스의 전통에서 벗어나지 못했다는 주장도 제기된다.

하지만 이렇게 광범위한 미를 말하면서도 현재와 같은 미에 대한 언급이 없었던 것은 아니다.

![]()

이런 사고는 플라톤에게도 이어졌다. 플라톤은 그의 대화편 '필레보스'에서 비례의 유지는 아름답고 비례가 결핍됐다면 추하다고 썼다. 그의 제자이자 중세 철학에 큰 영향을 끼친 아리스토텔레스 역시 미의 본질은 질서에 있다는 견해를 피력했다. 신학자인 아우구스티누스도 아름다움이 우리를 즐겁게 하고 아름다움에서는 형상이, 형상에는 비례가 , 비례에서는 수가 즐거움을 준다는 주장을 펼쳤다.

![]()

![]()

아름다움이 대상에게 있는 객관주의적 미론에서 아름다움이 대상과 감상자의 관계 속에서 발생하는 어떤 관계적 감정인 주관주의적 미론으로 차츰 변화하게 된 것이다.

우리에게는 보수주의의 원조로 잘 알려진 영국의 정치인이자 철학자인 에드먼드 버크는 비례라는 기준에서도 볼 때 셀 수 없이 다양한 비례를 가지고 때로는 서로 반대되는 비례들을 지닌 새들이 있지만 많은 새들은 아름답다고 주장하며 객관적인 미에 대해 의문을 제기했다.

또한 비례라는 성질은 단순히 감각적으로 인식이 가능한 것이 아니라 인간이 가지고 있는 이성에 의해 지각이 가능한 것이기 때문에 미의 대상성에 대해서 반박을 하는 철학자도 나왔다.

![]()

이에 따라 독일의 철학자 칸트는 '무관심적'이라는 개념을 영국의 철학자인 샤프츠버리로부터 이어받아 미를 감상하기 위해서는 어떤 동기나 이익을 마음에 두지 않고 미를 감상해야 된다는 주장을 펼쳤다. 벌로프같은 철학자는 심적 거리론을 주장하면서 대상에게서 어느 정도 심적 거리를 두는 것이 아름다움을 인식할 수 있는 전제라고 주장했다.

한편 현재에 와서는 더이상 '아름다움'은 논의의 중심이 '미적 경험'과 '예술'로 넘어가면서 미적 가치의 일부분에 지나지 않게 됐다. 때문에 기존 예술 개념에 충격을 주는 뒤샹의 레디메이드 작품이나 잭슨 폴록의 어린아이 낙서같이 난잡한 추상표현주의 회화 등 아름답다고 하기 힘든 예술도 가치 있는 것으로 인정받고 있다.

김준형 기자 raintree@asiae.co.kr

< ⓒ아시아 대표 석간 '아시아경제' (www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지 >